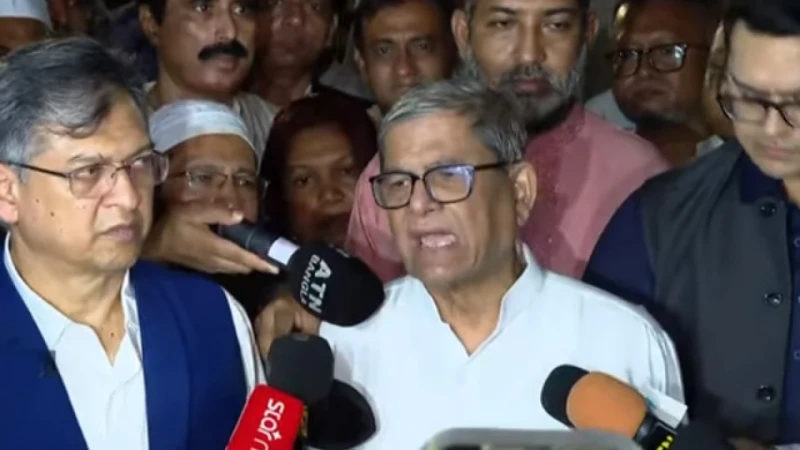

আনু মুহাম্মদ। অর্থনীতিবিদ। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি, অর্থনৈতিক সংস্কার, দেশের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে আমাদের সময়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এহ্সান মাহমুদ

আনু মুহাম্মদ : গণ-অভ্যুত্থানের কয়েকটি সফল দিক আছে। তার একটি হলো- এমন এক সরকারকে আমরা পদচ্যুত করতে পেরেছি, যেটা ছিল সবার কল্পনার বাইরে। এই সরকারের নিপীড়ন-অত্যাচার থেকে জাতি মুক্ত হবে- এমন আশা তো অনেকেই করতে পারেননি। সেই সরকারের পতন আমরা ঘটাতে পেরেছি। আরেকটি সাফল্য হলো- বিশ্ববিদ্যালয়, হাট-বাজারে ছাত্রলীগ-যুবলীগ-স্বেচ্ছাসেবক লীগ যে অত্যাচার, চাঁদাবাজি চালাত, সেটা আর দেখা যাচ্ছে না। তৃতীয় সাফল্য হলো- দেশের সাধারণ মানুষ এখন রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠেছেন। তারা রাষ্ট্র, রাজনীতি- এসব নিয়ে ভাবছেন। গণ-অভ্যুত্থানের এই সাফল্যগুলো দৃশ্যত চোখে পড়ছে।

তবে শুধু এটুকু সাফল্যের জন্য মানুষ জীবন দেয়নি, গণ-অভ্যুত্থানের জন্য লড়াই করেনি। আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় মানুষের মনে অনেক প্রত্যাশা ছিল। মানুষের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল অত্যাচার, দুর্নীতি থেকে মুক্তি। নতুন রাজনৈতিক পরিবেশ আর বৈষম্যহীন একটি সমাজ। বিগত এক বছরে সরকারের শাসনব্যবস্থা এসব গণপ্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। সরকার শেখ হাসিনার রেখে যাওয়া পথেই হাঁটছে। শেখ হাসিনার ক্রুটিপূর্ণ সব প্রজেক্ট তারা এগিয়ে নিয়েছে। বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশের বদলে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলেছে, যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, মবসন্ত্রাস অতীতের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী হয়েছে।

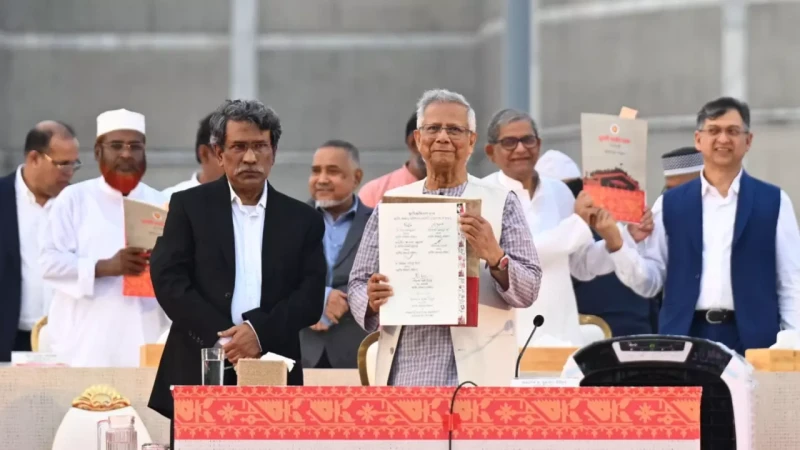

আনু মুহাম্মদ: ঐকমত্য কমিশন ভালো উদ্যোগ। আমাদের দেশে তো কিছু সংস্কার খুবই জরুরি। তার পরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে সরকার সংস্কারের উদ্যোগ নেয়নি। শিক্ষা, পরিবেশ, জ্বালানি, বিদ্যুৎ খাত- এসব সেক্টরে সংস্কার জরুরি ছিল। আরেকটি বিষয়- এই কমিশনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি নেই, নারী প্রতিনিধি নেই। অনেক ‘নেই’-এর মধ্যেও তারা একটি টিমওয়ার্ক করছে। এটি ভবিষ্যতে রেফারেন্স হিসেবে কাজে দেবে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা যদিও ভালো না। ১৯৯১ সালে বেশ কয়েকটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছিল। একটি টাস্কফোর্সের প্রধান আমি ছিলাম। আমাদের বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইউনূসও একটি টাস্কফোর্সের প্রধান ছিলেন। তো সেই কমিশনেও কিন্তু রাষ্ট্র-সমাজ-শিক্ষা-অর্থনীতি বিষয়ে সুন্দর সুন্দর সুপারিশ রাখা হয়েছিল। যার কোনোটিই পরবর্তীকালে বাস্তব রূপ পায়নি। সুতরাং ঐকমত্য কমিশনের রিপোর্ট কীভাবে বাস্তবায়ন হবে, সেটি নিয়েও সংশয় আছে।

ঐকমত্য কমিশনের দুর্বল দিক হলো- তারা কেবল সংবিধানের কিছু পরিবর্তন করতে চাইছে; কিন্তু সংবিধানের বিশেষ কিছু ধারা পরিবর্তন করলেই বড় সংস্কার সম্পন্ন হবে না। আমাদের আমলাতান্ত্রিক আচরণবিধি, বৈদেশিক নীতি, ক্রয়নীতি, বাণিজ্যিক চুক্তি- এসবের বিষয়ে সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই, যেটি এই সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল। তারা সবকিছু আগের মতো রেখে কেবল সংবিধানের কিছু ধারা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমলাতন্ত্রের বড় ধরনের সংস্কার ছাড়া কিছুই পরিবর্তন সম্ভব নয়। প্রশাসন-আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতেও সংস্কার দরকার। এগুলো হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের বেসিক বিষয়। এসব ক্ষেত্রে সংস্কার না হলে সামগ্রিক পরিবর্তন আসবে না।

আরেকটি বিষয়- অনেকে আফসোস করে বলেন যে, শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন সবার মধ্যে ঐকমত্য ছিল। এখন আলাদা কমিশন গঠন করেও সে ঐক্য পাওয়া যাচ্ছে না- এটাই স্বাভাবিক। শেখ হাসিনার রেজিমের বিরুদ্ধে সব দল-মত ঐক্যবদ্ধ ছিল। কারণ শেখ হাসিনার দুঃসাশন থেকে সবাই মুক্ত হতে চেয়েছে। এখন প্রেক্ষাপট ভিন্ন। হাসিনা নেই। তার স্বৈরশাসনও বিদায় নিয়েছে। এখন যার যার অংশীদারত্বের ভিত্তিতে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করার লড়াইয়ে ব্যস্ত। এই লড়াইয়ে দলীয় আদর্শিক অবস্থান বজায় রেখে সব বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা কঠিন। সে কারণে সংবিধান, রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে যেসব বিতর্ক-মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে, সেটি আমাদের সমাজের স্বাভাবিক চিত্র। এটা ধামাচাপা দেওয়া যাবে না। সবাই একত্রে বসলে এসব মতপার্থক্য প্রকট আকার ধারণ করবে।

আনু মুহাম্মদ : এটা খুবই অবাস্তব চিন্তা। সমাজে বিভিন্ন চিন্তাধারার মানুষ আছে। বিভিন্ন আদর্শের মানুষ আছে। সবার চিন্তাধারা এক হবে- এটা ভাবা বোকামি। ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় যে মতপার্থক্য রয়েছে, তা নিয়েই আমাদের সামনে এগোতে হবে। বরং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি, সংসদীয় নীতি- এসব টেকনিক্যাল বিষয়ে সবাই একমত হবে। সুতরাং যেসব বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করা উচিত। এর বাইরে সব বিষয়ে একমত না হলে নির্বাচন হবে না- সরকারের এই অবস্থানের কোনো ভিত্তি নেই। নির্বাচনের জন্য যেটুকু ঐকমত্য দরকার, সেটুকু হলেই যথেষ্ট।

তা ছাড়া এই সরকারের কাছে বড় কিছু প্রত্যাশা করাও যায় না। তারা সব বিষয়ে পরিবর্তন করে ফেলবে- এমন চিন্তা না করাই ভালো। সবার অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য, সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করাটাই তাদের বড় সাফল্য। সার্বিক বিষয়ে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটানোর মতো রাজনৈতিক-সামাজিক ভিত্তি এখনও তৈরি হয়নি। বাস্তবতা হলো- আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি এখন একটি অস্থিতিশীল আবহের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই অবস্থায় সরকারের উচিত, নির্বাচনমুখী হয়ে নির্বাচন আয়োজনের জন্য যা প্রয়োজন, সেই বিষয়ে কাজ করা। যেমন- পেশিশক্তি ও কালো টাকার ব্যবহার যেন নির্বাচনে না হয়। নির্বাচন যেন নিরপেক্ষ হয়। এসব বিষয়ে তাদের কাজ করা উচিত। নির্বচনে সরকারকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। এর বাইরে অযাচিত ঐক্যের নামে কালক্ষেপণের কোনো মানে হয় না। সরকার নির্বাচনের বাইরে যেসব বিষয়ে ব্যস্ততা দেখাচ্ছে, এর সবই তাদের এখতিয়ারের বাইরে।

আনু মুহাম্মদ: আওয়ামী লীগ যেভাবে হত্যাকাণ্ডে নিজেদের জড়িয়েছে, তাতে তারা নিজেরাই যোগ্যতা হারিয়েছে। তবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত যারা নিরাপরাধ, তারা যদি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন দলের হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়, তাতে তো বাধা দেওয়ার কিছু দেখি না। এক্ষেত্রে অপরাধী ও গণহত্যায় জড়িতদের ব্যাপারে প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে হবে। তারা যেভাবে ঢালাওভাবে পাইকারি মামলা দেওয়া শুরু করেছে, তাতে জাতীয়ভাবে তো বটেই, আন্তর্জাতিক পরিসরেও সরকারের বিচার প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। এতে অনেক নিরপরাধ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। মামলা, জামিন ও বিচার প্রক্রিয়া এখনও সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছায়নি। বিচারিক ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ রেখে নির্বাচন আয়োজন করলে সেটি নিয়ে নানা বিতর্ক উঠবে। বিশেষত, বিশ্বের নজর এখন বাংলাদেশের দিকে। তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে। সুতরাং সব ধরনের বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।

আনু মুহাম্মদ: এক্ষেত্রে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। চারদিকে মব-সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে। যত্রতত্র যে কোনো মানুষের ওপর একদল লোক চড়াও হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলা করছে। পদত্যাগে বাধ্য করছে অনেক প্রতিষ্ঠান প্রধানকে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। সরকার যদি এগুলো দমন করতে না পারে, তা হলে তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। সরকারের উচিত অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এগুলো মোকাবিলা করা। তা না করে সরকারের কেউ যদি এই মব-সন্ত্রাসের পক্ষে অবস্থান নেয়, তা হলে তো পুরো সরকারই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। আমরা কিন্তু এরকম নজির দেখেছি। সরকারের খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মব-সন্ত্রাসকে যৌক্তিকতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এটা খুব খারাপ উদাহরণ। গণ-অভ্যুত্থানের পর মব-কালচার গণতান্ত্রিক রূপান্তরের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গণ-অভ্যুত্থানের পর শাহবাগ-প্রেসক্লাবে যতগুলো আন্দোলন হয়েছে, বেশির ভাগই কর্মসংস্থানকেন্দ্রিক। তথ্যআপা প্রজেক্টের মেয়েরা, শিক্ষকরা, শ্রমিকরা, ছাত্ররা চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করেছে। ঢাকা ছাড়া ঢাকার বাইরেও এসব যৌক্তিক আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষ অংশ নিয়েছে। সরকার কিন্তু এসব আন্দোলনে সহমর্মিতা দেখায়নি। তাদের প্রতি সংবেদনশীল ছিল না। বরং পুলিশি হামলা হয়েছে। গুলি করে নারী শ্রমিককে হত্যা করেছে। আন্দোলন নস্যাৎ করতে সরকার নিপীড়নের পথ বেছে নিয়েছে। অন্যদিকে আরেকটি গ্রুপ পুলিশি প্রহরায় যমুনার সামনে গিয়ে আন্দোলন করতে পেরেছে, শাহবাগে অবস্থান নিতে পেরেছে। সরকারের পক্ষে তাদের জন্য শীতল পানি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই যে সরকারের পক্ষপাতিত্ব, দ্বিচারিতা- এটা সরকারের অবস্থান নিয়ে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। সরকারের নিরপেক্ষতা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। এই দ্বৈত অবস্থান নিয়ে যদি সরকার নির্বাচন আয়োজন করে, তা হলে সেটি নিরপেক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। বরং এতে হাসিনার আমলের নির্বাচন ফিরে আসার আশঙ্কা রয়েছে।

আনু মুহাম্মদ : ধর্ম নিয়ে যদি কেউ দল গঠন করে জনগণের মধ্যে কাজ করে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই; কিন্তু ধর্মকে যদি বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে, যদি উগ্র-ফ্যাসিবাদী কায়েমের প্রচেষ্টা চালায়, তবে সেটি সমাজের জন্য বিপজ্জনক। ইসলামিক দলগুলোর মধ্যে একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায় যে, তারা যেটি বলছে বা প্রচার করছে, সেটিই সঠিক। আরেকটি প্রবণতা হলো- তারা প্রচার করে তাদের দলকে ভোট দেওয়া মানে আল্লাহকে ভোট দেওয়া। তারা অন্যান্য দল-মতকে বৈষম্যের দৃষ্টিতে দেখে। মতের সঙ্গে না মিললে মুসলিমদেরও কাফের, মুরতাদ বলে ফতোয়া দেয়। এ ধরনের ধর্মীয় দল যদি রাজনীতিতে এসে ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগায়, তা হলে সেটি সমাজকে বৈষম্যের দিকে ঠেলে দেবে।

আওয়ামী লীগ নির্বাচন ছাড়াই ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছিল। সে কারণে তাদেরও একটা জোটের, অন্যান্য দলের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। হেফাজতসহ কয়েকটি ইসলামি দলের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ঐক্য আমরা দেখতে পেয়েছি। একই প্রক্রিয়ায় বর্তমানে জামায়াত, অপারপর ইসলামিক দল, এনসিপির ঐক্য-প্রয়াস দেখতে পাচ্ছি। এটা গণতন্ত্রের জন্য সুবিধাজনক নয়।

আনু মুহাম্মদ : চাঁদাবাজি, দখল, হামলা, মামলা, নিপীড়নসহ নানা অভিযোগ সারাদেশে সমন্বয়কদের বিরুদ্ধে ছিল। ছাত্রলীগের জায়গায় সমন্বয়করা বসে পড়েছে। থানাগুলোর দখল নিয়ে আটক বাণিজ্য করছে- এসব পুরনো কথা। আমাদের সরকারও আওয়ামী লীগের মতো এসব অস্বীকার করে এসেছে। সর্বশেষ গুলশানে হাতেনাতে ধরা পড়ায় তাদের বোধোদয় হয়েছে মনে হচ্ছে। এই দায় সরকারের। এখানে নেতৃত্বের একটা দায় আছে। যারা কেন্দ্রে থেকে এসব সংগঠনকে পরিচালনা করছেন, তাদের তো আসলে কোনো রাজনৈতিক-মতাদর্শিক পাঠন-পঠন নেই। কোনো বোঝাপড়া নেই। সুতরাং তারা প্রচলিত রাজনীতির দিকেই হাঁটছে; পরিবর্তনের পথ বেছে নিতে পারেনি।